|

|

香港保险真能领钱领到138年后吗?

为啥不推荐你买某某公司的产品来养老呀?

我现在不方便出国,听说不用去香港,也有合法投保的法子?

这些问题呢,我们能给出特别肯定的答案。着急的朋友可以直接找我要分红实现表,我再给你一对一讲解。

还有一些大家特别关心的问题,那可真是问到点子上了,而且三言两语还真讲不清楚:

比如说,香港保险的分红靠谱不?

所以就有了今天这篇文章。目的可不只是“打消你的顾虑”,更想客观地讲清楚,“分红机制到底是啥”,它又意味着啥样的风险和收益。

还有港险限高以后,复利7%的保单和复利6.5%的保单,分红会有差别不?

01

演示数字,是假的?

从以往的经验来看,过去这几十年,香港保险的分红表现确实挺靠谱的。

那些不同公司出的,超过20年、30年的保单,收益水平还是维持在比较高的水准。

[img=153px,81px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKjmwRkCJvETOAGudzG6IjPLy8m5qYIJn1HQ8tAQNn4mhRubydxczmhw/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=2[/img]

但从专业角度讲,“过去的业绩可不代表未来”。靠不靠谱,可不能这么看。

大家真正想知道的是:未来一百年,自己还有家人能不能从保险公司拿到这笔分红?

说白了,咱们得搞清楚一连串问题:

1. 我交了保费,保险公司能不能通过再投资赚到钱?

2. 保险公司赚到钱了,有没有动力和约束来跟我分钱?

3. 要是上面这两点都没做到,谁来给我兜底?

4. 到底哪家保险公司的保单分红模式,最适合我?

所有分红产品,不管是乐观、普通还是悲观的演示,都详细列出了未来每年的回报:归原红利、终期红利、退保金额、身故赔付等等。这些数字还一年比一年高,甚至精确到了个位数。

但这可不意味着保险公司每年都帮你赚到钱了。

[img=97px,137px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKxu96lMk4agicIYJxxYAy1H9z63cic34kzKJNEotEib6TLKrlU0ofNny4A/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=3[/img]

2022年,永明分红账户的投资收益情况那叫一个惨,是 -7.73%。就算它保险经验超过一百年,还交给旗下MFS和SLC这样的顶级资管团队管理,在股债双杀的那一年也栽了跟头。

这其实也符合咱们对金融行业的一贯看法:

没人能一直赚钱。

巴菲特也会亏钱。

那咱们看到的预期收益是咋来的呢?

是假设出来的。

保险行业主要是管理各种风险,像自然、金融、生物统计和人类行为风险。寿险保单还涉及到长期的承诺,市场没办法直接定价,所以保险公司得用经济情景生产器,进行几千上万次的蒙特卡洛模拟:

按照每款产品底层的投资策略不一样,精算师得向模拟器输入对应的:债券和股票的配置比例、调整背景和方向、用哪些金融衍生品......

各家模型的精细程度有差别,但香港保险局IA详细规定了最低要求:

[img=399px,423px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKlsZ2bibQwpdjUQcDcsUFGYm7aVG3ja8pH0ZCDFqP1dPseK4YPtYFiaIQ/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=4[/img]

至少模拟1000种经济情景

模型里得涵盖短、中、长期的利率变动

要纳入主权债、公司债的利差变化、违约风险

还得考虑股权回报、资产相关性和通胀......

进行市场一致性、隐含波动率测试等各种测试,

每年重新校准模型,等等

最后就会得到一张类似的图,就是保单在未来不同年份的收益预测:

[img=342px,250px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKU9UibX8nVZISEMGnPAU9nC5PRysWcMrTAYNSSiawJV3Q9NP0Fd8VZBibg/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=5[/img]

把成千上万种未来的收益水平一个个排好,第25、第50和第75百分位的红利结果,就是咱们在计划书上看到的悲观、普通和乐观预测。

它能真实反映未来一百年的投资情况不?不可能。全人类的文明都还没发展到这一步呢。但咱们能确定一条底线:

这些假设,是有依据的。

每个数字都是经过审核精算的结果。

02

赚钱模式才是真的

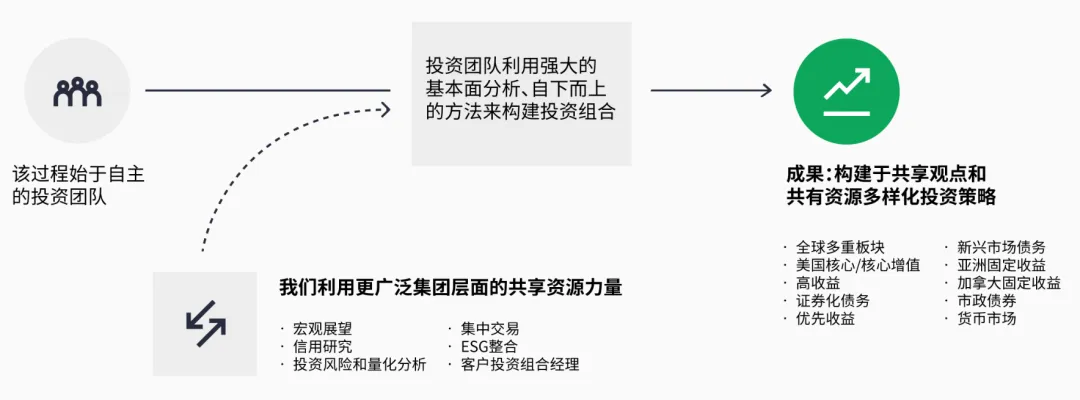

在底线之上,还有啥东西能为保险公司的投资业绩提供依据呢?

最常说的,可能就是分散投资和长期主义:

就像桥水基金创始人瑞·达利欧和“奥马哈的先知”巴菲特说的:

“成功投资的关键是要打造一个好的投资组合,所谓的圣杯就是要找到10 - 15个好的、互不相关的投资或回报流,创建自己的投资组合,这样就能减少80%的风险。”

[img=229px,148px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPK0BgSzy5N7Ewef7NdyOoGb7pTkOiczMZaROsCdDXbYukTyFQdhMnj2ibw/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=6[/img]

“我们最喜欢的持有期是永远”。耐心拿着优质资产,抓住长期增长和复利效应。

但这只是保险公司愿意告诉你的一部分。

这话说得太对了。能赚钱,还能长久稳定地赚钱,但大概率也就稍微比指数表现好一点,就这点事儿。

真正的秘密其实在保证和非保证的比例里:

习惯了内地产品3%高保底的朋友,肯定对香港分红保险不到0.5%的保证收益率不习惯。

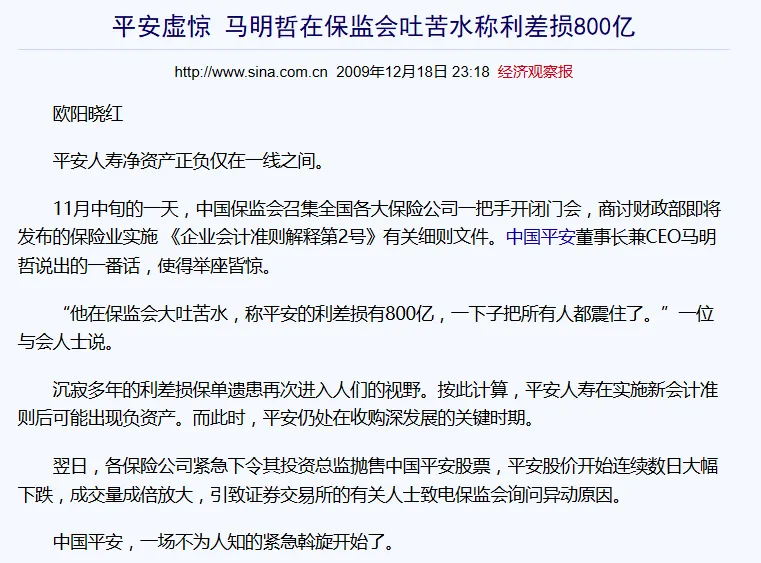

大家都喜欢确定性。但确定性往往意味着更严重的代价,这也是全球保险行业都怕的一件事:利差损毒丸。

日本经历过,美国经历过,中国也经历过。人们在市场繁荣的时候,习惯了轻轻松松就能得到的高收益,然后就像集体被催眠了一样,互相劝着,慢慢就忘了风险,忘了时代不可能一直这样,保证收益就跟着心理预期一直往高了走。

直到情况变了,才发现,当初吹的牛,太大了。砰的一下就破了。

说白了,保证收益其实就是资金成本。

银行吸收公众存款的成本一般都在1%以上。主动型基金,融资成本也不低。像苹果、微软这样信用评级高的企业,债券利率一般是2 - 3%左右。在美元加息周期,还会涨到5%、6%。

保证收益越高,以后必须还的钱就越多。它就像是资金的枷锁。枷锁越重,跑起来就越慢、越难受。

而香港分红保险,进入加息周期后,保证收益不但没升,反而降了,从疫情前的不到1%,降到现在0.5%以下。资金成本低得吓人。

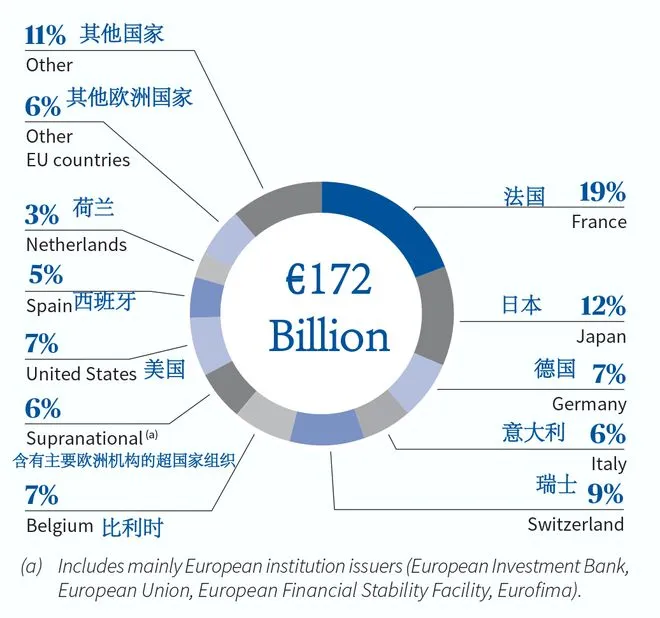

于是港险公司就用低成本,撬动了大量的资金,靠着规模优势,在全球资本市场上信心满满地挑挑拣拣。

再加上香港得天独厚的税收环境:没有资本利得税,公司利得税低到16.5%。

这下,港险公司几乎把资本市场上的所有好处都占全了:

低税负环境、低成本资金、长期投资能力、全球化配置能力、专业风险管理......

有了这么多优势,它不赚钱,谁赚钱?

所以全球20大险企,有12家都在香港运营,而且很多都有上百年历史。

所以香港的郑家、李家还有前首富马云都愿意买下香港的保险公司,把它当成家族的根基。

大家都为了赚钱来,乍一看港险市场竞争得特别激烈,但其实大家都“精明”得很:

用极低的风险,特别稳妥的模式,赚最长久、最轻松的钱。

而咱们这些分红保单的持有者,保险公司赚钱可不是啥坏事。

通过保单建立的契约关系,让保险公司和客户始终在同一条船上:投资赚了钱,得按比例分。

03

谁来监督分红?

所以咱们该关心第二个问题了:

保司赚到钱了,有没有动力和约束来跟咱们分?

至少有这么几道关卡:

来自香港保监局的审查。(它收了咱们每张保单100港币的监管费。)

[img=167px,96px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPK9JchwwJZ0XQj0MtxQhhQhvYNRiaWg7aNf0IETkia1UQj9xXxhCj2b3WQ/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=10[/img]

内部独立委员会的审查。(委任精算师用职业生命来担保。)

[img=67px,70px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKbtKcLWpypI5r3QZrpC0NYGziaedjWnlvA2HiaWgdrchz4kAQBfXMkcxg/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=11[/img]

但这种保证和约束,说多了也没啥意思。大家都是成年人,都明白,有人、有利益的地方,就容易有暗箱操作的可能。

所以最重要的,还是透明度。

也就是每年公布的分红实现率。

尤其是10年以上的保单,每年分了多少红利,客户都能实实在在看到、提取,这可没法掺水,只能靠实际的投资成绩和分红平滑机制,尽量达到。

[img=272px,191px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKXGX0icmVjeGgLumUIauFK4g6hfuK49uVqVKibUWZLVnF8sLBhEgY1Iaw/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=12[/img]

为了能持续经营,保险公司比咱们更看重分红实现率和投资回报率。

要是分红实现得不好,甚至出现回撤,新客户一看,“这公司不咋地啊”,大概率就换别的公司了。

所以分红实现率虽然不直接约束保险公司,但它能通过市场机制,让保险公司把客户的利益一直放在心上,不会店大欺客,挂着羊头卖狗肉:

一款产品推出,给出足够的预期回报;

然后分红实现率公布了,比较稳定地达到预期,赢得客户信任;

稳定的分红,就是最好的招牌,能促进下一年的销售业绩;

业务稳步增长,外界看好前景,投资者就买入,股价上涨,股东既能分到保单红利,还能享受净值增长;

接着再推出新产品......

这就是一个良好、健康、可持续的游戏规则,有钱大家一起赚。

尽量达到100%的分红实现率,就成了这条链上每个主体,潜在客户、保单持有人、保司管理层、背后股东的共同愿望。

同行的监督,也会变成最敏锐的监管:要是一家保险公司连续好几年分红表现不好,同行肯定会使劲宣传。

股东们可舍不得这只下金蛋的鸡,就会督促保险公司努力提高资管水平,别真在成熟的赚钱模式里睡大觉。

也会要求做好预期管理,在设计产品的时候就留出足够的余地,确保公司真的有能力达到当初承诺的收益,而不是为了抢市场份额,一味提高预期收益。

所以我一直建议大家别迷信刚性兑付,别迷信兜底。它们其实只是最低的保证。真要实现长久的共赢,还得回到市场运作的逻辑,回到一个健康又成熟的商业模式。

自由市场的无形之手,悄悄地影响着每一个变量,约束着资金流向正确的地方,获得合理的回报。

当然,监管还是必不可少的。2024年7月1日开始,香港开始实行自己的第二代偿付能力监管体系(Risk - Based - Capital),按照定量资本要求、定性监管要求和市场约束机制这三大支柱框架来监管。

香港的《保险业条例》也同步修订了,加强了对分红险分红基金管理的要求:分红业务账户必须和公司其他保险业务账户以及股东资金分开管理。所以不用担心每年该拿的分红,被保险公司偷偷放到股东口袋里。

[img=216px,67px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKibe0ngTNZVvm0tlaMaAMEP1CISqicCmaY0sJVliaxzQib4yAu5jTLFUWbw/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=14[/img]

但有一点和内地不一样:香港分红比例没有硬性规定。内地分红险,有个法定下限,客户至少能拿到70%。

在香港,保险公司自己决定的空间很大。行业普遍的分红情况是一九分成,保险公司拿10%,客户拿90%。安盛限时发售的新品盛利最厉害,公开说分红比例目标是95%。

[img=162px,163px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPK3txfb4SRVn67m8ObLeMu1hiasB5pUuEBJZKoiaQctNQWvTld1Peh1vXg/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=15[/img]

但我想说,行动比目标更重要。分红比例不是关键,实际拿到手的红利才重要。

承诺分出99.9%,结果投资亏大了,这不是咱们想看到的。

投资赚了150%,就算只分80%,分红实现率却能达到120%。

04

选对产品,有多重要?

万一遇到不赚钱的年份,咋办?按照上面的逻辑反过来想,强者越强,弱者越弱,万一选错了公司、产品,我的保单是不是就危险了?

看起来很严谨的商业逻辑,会不会反过来变成保险公司催命的死亡螺旋?

这里就涉及到一个很关键的判断,“什么样的保险公司,更适合我。”

你愿意持有哪家保险公司的保单,20年、30年、50年?

咱们可以先说说去年名声不太好的保诚。它回撤分红,这问题可不小。

除了2022年股债双杀这种少见的情况,更是因为它独特的分红策略,强调“一锅一盖”。

一个锅配一个盖,一把钥匙开一把锁。你在2021年买的保诚分红产品A,资金就会对应进入保诚分红产品A的池子,单独运作,不和其他产品的资金混在一起。

所以它没有分红平滑机制,会更“老实”地反映市场的变化。

要是你在不合适的年份,选了保诚旗下“不合适”的产品。它可能真的就是同期市场上,最没什么亮点的产品,就是咱们不想碰到的“雷”。因为没人跟你分担损失。

但要是,比如美债高息阶段,权益资产价值被低估的时候,你选中了保诚的优质产品。你大概率能得到超额的回报。因为你也不用和其他保单持有者分钱。

[img=294px,auto]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKWibFCCCYg5K8Gmlx0kbn0eKWt86WrE45axjh2709AMuzxfwoKAB1BoA/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=16[/img]

所以要是你投资经验丰富,也研究过市场,而且是个“自私型投资者”,觉得“我自己挑中的产品,凭啥给别人分钱”。保诚会是个不错的选择。

在保诚官网上,你甚至能看到20年IRR就超过6.3%的传奇产品。(比前期增速最快的宏利宏挚传承,20年预期IRR6%还厉害)

[img=415px,219px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKH7ofGO5nUSCuHVyITdL4sW3ic7V0zJu35LLdBJ7z0d2yKj89KfRicSqg/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=17[/img]

当然,也有2.22%的坑货。

过去30年,保诚旗下产品其实出现了3次分红回撤,分别出现在2009、2016和2023年。对应的,其实就是美联储这几次加息节点。通常第二年就会止跌回升,整体的业务规模还呈上升趋势。

换句话说,保诚的分红风格只是更像股票,而不是真的不行。

[img=202px,179px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKdCs3ZqeiarlaYWUbLrkOtl5pZnta7m3GpsAeSBH6UqDYAxI4PRCTRAQ/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=18[/img]

要是你喜欢稳定的投资回报,喜欢债性更强的保单,想要好的持有体验,那些分红平滑做得好的保险公司,更适合你。一抓一大把,安盛、永明、友邦.......

[img=339px,141px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKx7BtFib2VZeOiayKTQhTCnMQjIZ0sU9libw4ecuG9gaRRH6sP6KjPIubA/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=19[/img]

永明分红率和各指数对比(过去25年)

投资实力不一定比保诚强,但预期管理做得更好。不管这一年实际投资是赚是亏,都不会轻易降低分红,还尽量把每年的分红都维持在比较高的水平。

除此之外,保险公司维护自家分红实现率还有不少小手段。

比如说,红利锁定。

这已经是港险主流产品的标配功能了。

对用户来说,在市场波动大的年份开启红利锁定,是个特别好的防守策略。能早点把钱拿到手,保护自己的资产,也保护自己的身体。

红利锁定后,保险公司就会顺着你的意思,把钱配置成最稳妥的高信用债。收益当然比不上6%、7%的复利,这样投资压力就小了,也不会拉低当年的分红实现率。

又是一场双赢。

所以说到底,判断的黄金标准,就是看看一家保险公司10年以上保单的分红情况。风格咋样、水平咋样,一目了然。

[img=301px,119px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKgzicAFKhNr6ibqO6HfdFxYbHBFRYibrIia3YNulOXzXGPWxKGRkSnZvKnw/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=20[/img]

[img=333px,146px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKzRcq6B2pVD4cyIWhFbwiakqwLxc1FeboOyn3lG3d9sibJj6Dr3fl4R4g/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=21[/img]

05

投保还是早点好?

最后咱们来聊聊大家特别关心的,“限高”、“停售”对保单分红的影响。

按照现在香港保监局的说法,并没有强制规定在售保单7月就直接下架。处理方式挺温和的,只需要各大保险公司收益演示的时候,把预期收益率降低:

[img=485px,81px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPK926hBjsLq2bibk6cicicibxW3MRTibucRx1AaRKYqxwRFicVhibJc4Nvwr4uw/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=22[/img]

储蓄险美元保单预期收益率不能超过6.5%,港元保单预期不能超过6%。

从香港政府的角度,调整上限,主要目的是促进良性竞争和可持续发展,方便管理客户的预期。不涉及分红产品的底层设计,理论上也不会影响分红实现。

[img=539px,119px]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Eibll6onRQp0t0AVp9PXMvnhmhvOLibKPKn5QCJiaS5CtTRbmCOBlwdj6afgyicBFq3yMmLuIee0yzCQjWbqXJtqnw/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=23[/img]

但是,咱们站在保险公司的角度想想:

一份7月限高前的保单A,预期收益7%。

一份限高后的保单B,预期收益6%。

以后保险公司真实投资回报做到了6.5%,它会怎么计划、分配红利呢?

很明显,为了更稳定的分红实现率,它大概率会把小份的红利挪给大份的,保证两份保单都能达到100%的分红实现。

而不是保单A分红实现率90%,保单B分红超110%。这样不利于预期管理。

所以站在客户角度,能在7月前投保,拿到含金量更高的保单,确实是更好的选择。

当然,要是实在有事耽误了,或者错过了这个好时机,也不用太失落。因为说真的,复利6.5%的保单,其实也不错。在疫情加息前,主流产品的收益也就是这个水平。

以上就是我对香港保险分红机制的理解。尽量避开那些市场上说烂了的话术,客观地呈现分红的底层逻辑。希望能解答你的疑惑。

肯定也有人会说,“我不管,这保证收益实在太低了,我还是觉得不靠谱,我就是讨厌分红。”

我的建议也简单,不喜欢,就别选英式长期分红产品。

作者:微信文章 |

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

|